湖南市の伝統工芸

湖南市の伝統工芸 陶芸、絵付け、染色体験してみませんか?

湖南市には県知事が伝統的工芸品として3工芸品が指定されています。

滋賀県伝統的工芸品指定要綱は下記の通りです。

1. 主として日常生活に使われるもの。

2. 製造工程の主要部分が手工業的であるもの。

3. 伝統的な技術または技法により製造されるもの。

4. 伝統的に使用されてきた原材料を使い製造されるもの。

湖南市の伝統的工芸品は下記になります。

・ 近江下田焼

・ 正藍染・近江木綿

・ 竹皮細工

県指定無形文化財

・ 下田金箔 - 故今越清次郎氏 (昭和49年死去により解除済み)

これらは江戸時代などに伝えられ、多くの住民により作られていました。 しかしながら、竹皮細工については後継者がおらず、現在では作られていません。

・近江一閑張

・近江一閑張

湖南市正福寺の蛯谷工芸(えびたにこうげい)で生産されている工芸品です。

紙の紐と色鮮やかな和紙で丁寧に作り上げられています。

詳しくは 蛯谷工芸 をご覧下さい。

1750年頃、近山にて粘力のある土があることが分かり、京都で製陶の技術を習得、持ち帰ったのが始まりとされています。

初期には土瓶、灯明器、油さし等が作られていましたが、次第に日用雑器も作られ、現在では急須、茶器、花器、皿、鉢等が作られています。

平成元年に唯一現存する窯元が廃業し存続が危ぶまれましたが、平成6年に弟子であった方が後継者となり今も受け継がれ、湖南市伝統工芸会館内の近江下田焼陶房にて作られています。

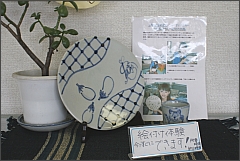

下田焼は青色の 釉薬 が特徴で、遠目には磁器のようですが手にとって見ると軽く、深い透明感のある藍色であることが分かります。

滋賀県には全国的に有名な 信楽焼 がありますが、下田焼の特徴である鮮やかな藍色に魅せられた多くの方が作品を造りに訪れるそうで、

中には定期的に来られる方もいるそうです。

近江下田焼陶房では、陶芸体験や下田焼絵付け体験が出来ます。

陶芸体験では、 手回しロクロ を使った陶器造り、絵付け体験は、素焼きの陶器に釉薬を使い絵付けをします。

近江下田焼陶房では、陶芸体験や下田焼絵付け体験が出来ます。

陶芸体験では、 手回しロクロ を使った陶器造り、絵付け体験は、素焼きの陶器に釉薬を使い絵付けをします。

また、湖南市出身のアナウンサー、中島静佳さんが絵付け体験された時の作品が展示されていて、多くの方が見学に来られるそうです。

作品を作られた時の様子がご本人のブログで綴られています。

また、湖南市出身のアナウンサー、中島静佳さんが絵付け体験された時の作品が展示されていて、多くの方が見学に来られるそうです。

作品を作られた時の様子がご本人のブログで綴られています。

正藍染は江戸時代に京都から伝えられた染色手法。 現在も藍の栽培から発酵、染色、織りに至るまで昔ながらの技法が守られています。

古来の近江木綿は染色した糸を手で織っていましたが、現在は織機(しょっき)で織られています。

のれんや座布団カバー、小物入れなど色々な物が作られています。

正藍染は江戸時代に京都から伝えられた染色手法。 現在も藍の栽培から発酵、染色、織りに至るまで昔ながらの技法が守られています。

古来の近江木綿は染色した糸を手で織っていましたが、現在は織機(しょっき)で織られています。

のれんや座布団カバー、小物入れなど色々な物が作られています。

紺喜染織は近江木綿の製造・販売元。縫製会社や旅館、ホテルなどに販売されます。

店頭で購入できる物は主に生地や紐で、他には財布などの小物が購入できます。

紺喜染織は近江木綿の製造・販売元。縫製会社や旅館、ホテルなどに販売されます。

店頭で購入できる物は主に生地や紐で、他には財布などの小物が購入できます。

紺喜染織で作られた生地や紐は全国に販売され、着物や浴衣、帯などの生地として使われる事が多いそうです。 旅館やホテルに宿泊した時に用意されている浴衣や帯は、もしかしたら紺喜染織で作られた生地かもしれません。

これが藍

乾燥後

染色場

下田焼×正藍染近江木綿

陶器は使い初めに水分が漏れ出る事があります。これは陶器のわずかな隙間から水分が漏れる為で、それを防ぐ為に釉薬が塗られています。 その釉薬も焼いた時に細かいひび(貫入、かんにゅう)が入る為、釉薬を塗っていても漏れるのはこの為です。

この水漏れは陶器を使い続ける事で水分に含まれる微粒子が詰まり、短期間で漏れは止まります。 この時に入れていた水分により、緑茶ならやや緑、コーヒーなら茶色などとわずかに色が入っていきます。 その様にして入る色は使う人により様々に変化する為、陶器の貫入は大切なわびさびのひとつとされています。

このような理由もあって、特に花瓶や一輪挿しなどの水を入れたままにする陶器の下に敷物を敷いているのは、漏れた水を吸収する為でもあります。

下田焼と近江木綿は色合い、風合い共に相性が良く、敷物としてはピッタリではないでしょうか。 花瓶などの敷物として、カップなどのコースターとして使うのも面白いかもしれません。

竹皮細工は江戸時代に江戸で習得した技術が持ち帰られた事が始まりと言われています。

竹の皮を素材にしたすげ笠は、下田の最も特色のある農家の副業製品で、最盛期には250軒の農家で作られていました。

他にも食品容器や民芸品、アクセサリーなどが作られていましたが、冒頭でも触れた通り後継者がおらず廃業となり、現在は作られていません。

竹皮細工は江戸時代に江戸で習得した技術が持ち帰られた事が始まりと言われています。

竹の皮を素材にしたすげ笠は、下田の最も特色のある農家の副業製品で、最盛期には250軒の農家で作られていました。

他にも食品容器や民芸品、アクセサリーなどが作られていましたが、冒頭でも触れた通り後継者がおらず廃業となり、現在は作られていません。

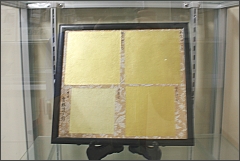

下田金箔は大正に金沢・京都で修行を積んだ故今越清三郎(清次郎)によって持ち帰られたと言われています。

金沢(金箔製造国内シェア1位)では現在作られている金箔のほとんどの工程が機械化されていますが、下田金箔は箔打ち以外はすべて手作業による伝統的な製法で作られていました。

昭和41年7月4日に県無形文化財に指定され、昭和後期まで作られていましたが今越清三郎さんが亡くなられた為、昭和49年2月8日に指定解除となりました。

金箔は現在はわずかに生産されています。

下田金箔は大正に金沢・京都で修行を積んだ故今越清三郎(清次郎)によって持ち帰られたと言われています。

金沢(金箔製造国内シェア1位)では現在作られている金箔のほとんどの工程が機械化されていますが、下田金箔は箔打ち以外はすべて手作業による伝統的な製法で作られていました。

昭和41年7月4日に県無形文化財に指定され、昭和後期まで作られていましたが今越清三郎さんが亡くなられた為、昭和49年2月8日に指定解除となりました。

金箔は現在はわずかに生産されています。

故今越清三郎さん(金沢出身、甲西町下田在住)は金箔職人として有名ですが、「乃木将軍と辻占売り(つじうらうり)の少年」というお話が新聞などに掲載された事などから、

全国的に誰もが知る有名な話となり、実はその辻占売りの少年が今越清三郎だと、NHKテレビ「私の秘密」で長い間不明だった少年の正体が明かされたというエピソードがある為、

昭和初期〜30年代を良く知る方にとって「今越清三郎」の名を知らない人はいないと言えるほど有名な方だそうです。

※ここでの辻占とは、金沢でお正月に食される砂糖菓子で、中に占いの書かれた紙が入っている物を指します。

乃木将軍との出会いから金箔職人として大成功を収めたことなどが美談として語られ、91歳で亡くなられる直前まで全国各地で講演などをされておられたそうです。

東京都港区の指定文化財である旧乃木邸には「乃木大将と辻占売り少年像」があります。(六本木ヒルズ開発の為、旧毛利藩邸より移設)

出身地である金沢にはこれまでの功績(宮内庁や各種国宝修繕の為の納品)などを称え、今越清三郎翁 出生の地という碑が建てられています。

※今越清三郎さんは、本名清次郎でしたが姓名学に造詣の深い方からの薦めにより清三郎と改名したと記録に残されています。 残されている多くの物に清三郎と記されているのに対し、県の無形文化財登録記録で清次郎と記されているのはその為だと思われます。

・ 湖南市夏まつりと花火大会

・ にごり池さくらまつり

・ 湖南市石部宿まつり

■ ウルトラタワー

ミュージシャン

■ キダユカ

パーソナリティー e-radio

■ 田中幸

プロスノーボーダー

■ 田村一二

福祉事業家 映画原作者

■ 堤早希

なでしこリーグサッカー選手

■ 中島静佳 湖南市ブログ

アナウンサー 日テレNEWS24

■ 松長佳恵 / 松長朋恵

なでしこリーグサッカー選手

■ 山中慎介

プロボクサー

池田屋 甲西店 | ホテルサンクレスト甲西 | まるき | 焼肉・ステーキ大和

■ 滋賀こなんまい

■ JAこうか特別栽培米