|

自作パソコンの作り方 Windowsインストール編 |

自作パソコンの組み立て解説。基本手順とプロの技 - 完全版 Windowsインストール編

今回はWindows7のインストールをします。

これは7や10、Windowsに限った話ではなく、Linuxなど他のOSのインストールでも共通する事ばかりなので、置き換えて考えて下さい。

関連ページ

- 自作パソコンの作り方前編

- 自作パソコンの作り方後編

- BIOS設定編

- Windowsインストール編 (このページ)

- ドライバインストール編

- ドライバのインストールに失敗する場合

Windowsのインストール

BIOS設定時にインストールするOSのメディアを入れてSave&Exitした場合、再起動後メディアからロードされます。

入れ忘れた場合は適当なところでOSのメディアを入れてリセットします。

また、すでに何かしらのOSをHDDにインストールしている場合は、メディアからブートする前に何かしらのキーを押す必要もあります。

例えば「Press any key to boot from CD or DVD. . . 」などのメッセージが表示されるので、それが表示されている間に何かのキーや、指定されたキーなどを押します。

OSによっては大量にメッセージが表示され、どこに何を押せと書いているのか分からない時もあるので、その場合は写真を撮り確認すると良いでしょう。

押し損なった場合はOS起動後、終了させてから再度チャレンジして下さい。

これはHDDにOSが入っていない場合通常は必要なく、自動的にメディアからインストーラーがロードされます。

しばらく待つとインストール画面が表示されます。

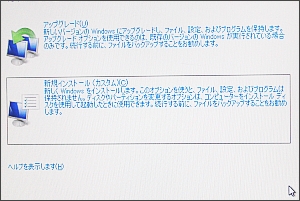

・ 新規インストールを選択

Windows7ではアップグレードか新規インストールの選択が出てきます。

ここでは新しくインストールするので「新規インストール」を選びます。

ここからの作業はどんなOSでも必要な知識となるので是非覚えて下さい。

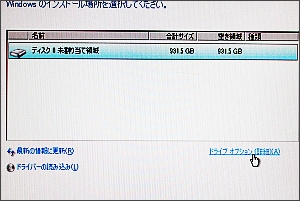

「Windowsのインストール場所を選択してください」となり、ここに接続されたインストール可能なデバイスが一覧表示されます。

Windows7や10の場合、このまま「次へ」を押してもインストールされますが、本来どういった作業が必要なのか説明します。

ウィンドウ右下の「ドライブオプション(詳細)」をクリックします。

・ ドライブオプションをクリック

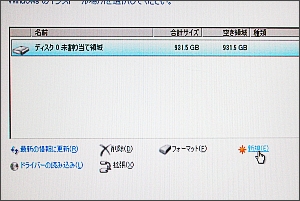

すると「削除」「フォーマット」「新規」などが出てきます。

・ 新規をクリック

詳細な解説は省きますが、HDDは管理やデータの読み書きをするためにボリューム(パーティション)を作り、その中に必要なデータを書き込んでいきます。

簡単に言えばHDDにボリュームがない状態は仕切りのない入れ物と同じで、仕切ることで領域確保し、ボリュームとするわけです。

ひとつのHDDにいくつものボリュームを作ることが可能で、そうして何個も作ったボリュームは、物理的ドライブがHDD1台だとしても論理ドライブとしては複数台あることになり、

Widowsでいう「コンピュータ」を開いた時にC: D: として表示されるわけです。

この領域はHDDの全領域イコールボリュームだとしても絶対にひとつ必要になります。

ボリュームを作成していないHDDはパソコンから見るとボリュームのないHDDであり、そこに読み書き可能な領域は存在しないことになります。

新品のHDDをデータドライブとしてパソコンに取り付け、起動後コンピュータなどを開いた時に表示されないのはそのためです。

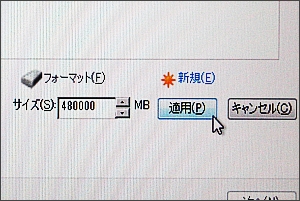

今回はHDDは1TBで、それを約半分で2個のボリュームとします。

・ 1TBのHDDを約半分ずつ分け、2個のボリュームを作る

サイズ(S)のところに480000と入れ適用をクリック。

すると「システムで予約〜」といったメッセージが表示されますが、必要ですので「OK」をクリックします。

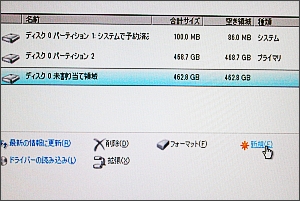

これで一覧のところに「ディスク0 パーティション2」と表示されます。

その上の「ディスク0 パーティション1」は先ほどのメッセージにもあるシステムで予約された領域です。

ここでパーティション2の下にもうひとつ「未割り当て領域」があります。

領域の約半分をパーティションとして確保したので、残りの領域が未割り当てとして残っているわけです。

これはWindowsインストール後に領域確保できるのですが、忘れないようにここでやってしまいましょう。

手順は先ほどと全く同じで、新規、サイズは全領域があらかじめ入っているのでそのまま適用します。

・ もうひとつのボリュームも領域確保しておく

これでパーティションがふたつ確保できました。

通常、パーティションを確保した後はその領域をフォーマットします。

ドライブオプションに表示されていたフォーマットがそれに当たります。

フォーマットとは、簡単に言うと確保した領域は真っ白なノートと同じで、そこに行やマス、目次や行番号などを与えることで指定箇所へのデータの読み書きが可能になります。

本来であればそれぞれのパーティションをここでフォーマットします。

ここからようやくWindows7のインストールの開始になります。

ドライブ一覧からインストールしたいパーティションを選択し、「次へ」をクリック。

その後必要なファイルがコピー、展開されインストールされます。

インストール終盤に設定ウィンドウがいくつか出てきますが、特に説明の必要はないでしょう。

OSのインストールはこういった流れが基本です。

どんなOSをインストールするにしても絶対に必要な事が

・ 領域確保

・ フォーマット

のふたつです。

最近ではOSのインストーラー自体が親切に作られているので、とても分かりやすく、更に特に設定の必要なくインストールが可能となっている場合もあるのですが、

領域確保とフォーマットは絶対に必要だと言うことを知っておくべきです。

例えばフォーマットはFAT系やNTFSなどいろいろあり、そういったフォーマットをサポートするかどうかはOSに依存されるので、

未サポートの形式でフォーマットされたHDDをOSから参照した時にアクセスできない場合は、OSにとって未知のフォーマットであることが分かります。

そういった事を理解していると、単純にOSでサポートする形式でフォーマットすれば良いだけなのが分かります。

詳細は「HDDやSSDを購入後にすること。領域確保とフォーマット。パーティションとは」にて。

大したことではないのですが、OSをインストールする際のポイントをひとつ。

OSをインストールする時は、他のストレージデバイスは全て外しておく事をおすすめします。

データドライブとして使っているHDDなどです。

これらを接続したままインストールすると、些細なミスで取り返しのつかない事になります。

例えば右手でマウスをクリック、左手でキーボードのエンターを押すというのは、操作も速くなるため多くの人がやっている事ですが、

インストール時のドライブ選択で、うっかりデータドライブをクリック、即エンターを押してしまった場合、全てのデータが失われます。

復元できるかどうかはまた別の話なので、こういったミスがない、あっても大丈夫なように他のストレージデバイスは外しておくわけです。

大したことではないのですが、OSをインストールする際のポイントをひとつ。

OSをインストールする時は、他のストレージデバイスは全て外しておく事をおすすめします。

データドライブとして使っているHDDなどです。

これらを接続したままインストールすると、些細なミスで取り返しのつかない事になります。

例えば右手でマウスをクリック、左手でキーボードのエンターを押すというのは、操作も速くなるため多くの人がやっている事ですが、

インストール時のドライブ選択で、うっかりデータドライブをクリック、即エンターを押してしまった場合、全てのデータが失われます。

復元できるかどうかはまた別の話なので、こういったミスがない、あっても大丈夫なように他のストレージデバイスは外しておくわけです。

もう1点は、他のストレージデバイスが接続されたままだと、OSのインストールに時間がかかったり、中には失敗することさえあります。

これはHDDに限った話ではなく、メディアリーダーにSDを入れたままといった事にも気をつけて下さい。

できればそういったメディアリーダーも接続端子自体を外しておく方が、無駄なトラブルを減らすことにもつながります。

以上でWindows自体のインストールは終了です。

以前と比べると全てGUIで操作できたり、次へをクリックするだけでインストールできたりしますが、コマンドラインからインストールするOSの場合、個別に領域確保やフォーマットをしなければいけない時もあります。

それでもそういったことをしなければいけない、ということが理解出来ていれば簡単です。

Copyrights (C) 2006-2018 iwane-web All rights reserved.